МЕМОРИАЛПамять о Борисе Вильде

во Франции и Иерусалиме

(к 110-летию со дня рождения)

25 июня (8 июля) 1908 года родил-ся Борис Владимирович Вильде, учёный-этнолог и лингвист. Национальный герой Франции.

Его имя вписано в историю Французской республики, является гордостью Музея Человека (1937) – антропологического отдела Национального Музея естествен-ной истории (MNHN).

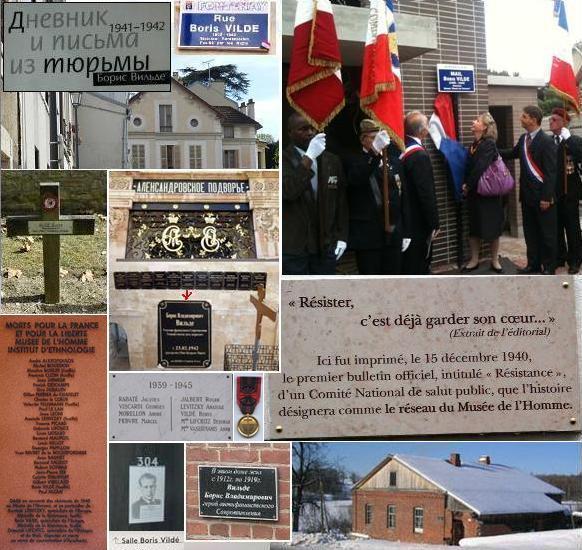

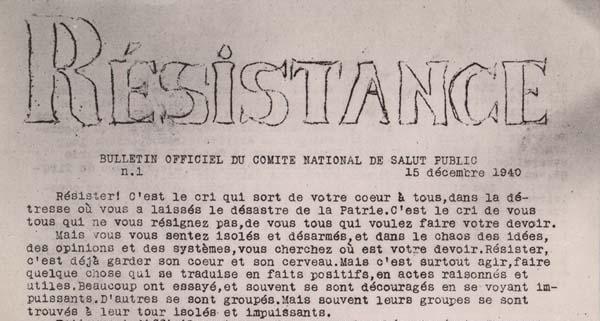

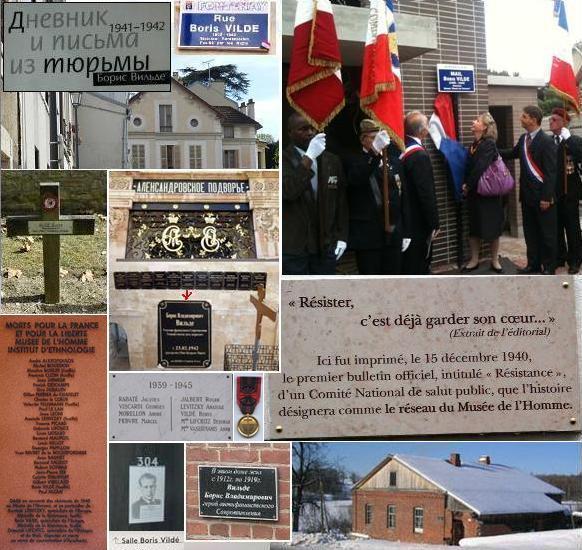

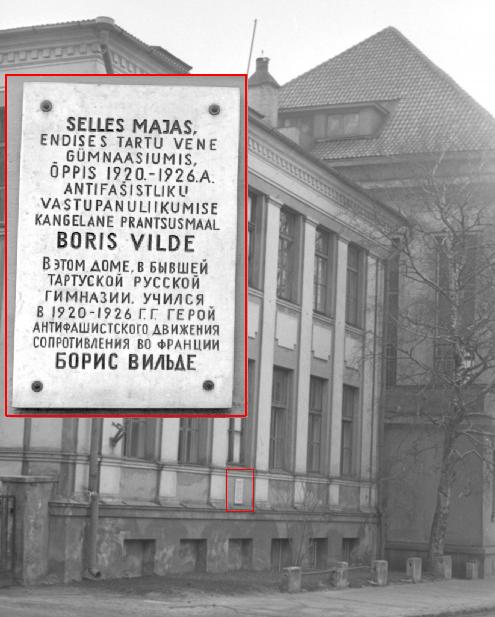

После Второй мировой войны на здании Musée de l'Homme (Place du Trocadéro) появилась плита из мрамора в память о первом номере газеты "Résistance" (Официальный бюллетень "Comité national de salut public").

В оккупированном немцами Париже её выпуск организовали три сотрудника этого научного учреждения, их подпольная группа, т.н. Сеть Музея Человека (Le réseau du Musée de l'Homme).

"Résister, c'est déjà garder son coeur..." – эти слова взяты из пере-довой статьи, написанной Борисом Вильде от имени «Национального комитета общественного спасения» (15 декабря 1940 года).

При содействии директора П. Риве (Paul Rivet) учёные-антифашисты устроили типографию в музейном подвале. Листовки против коллабо-рационистского режима Виши начали распространять в августе, и «Резистанс» №1 – листок (21 x27 см), с двух сторон отпечатанный на гектографе. В 1941 году текст передовицы регулярно зачитывался по лондонскому радио, вещавшему на Францию.

Призыв «Сопротивляться! ... не сдаваться ни умом, ни сердцем...» стал идеологическим манифестом

французских патриотов; название "La Résistance" распространилось на все нелегальные группы и орга-низации. Термин «Сопротивление» вошёл в историю Второй мировой войны (1939—1945), обозначая борьбу европейских народов против фашизма.

Б. Вильде и его товарищей выдал нацистам провокатор.

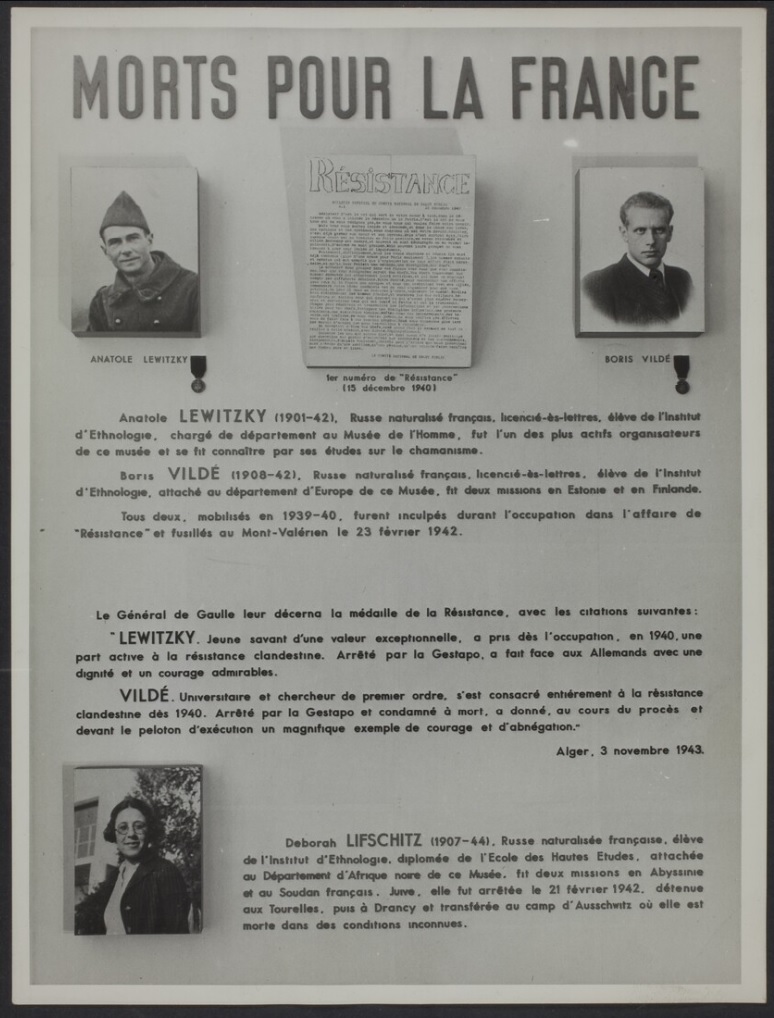

У главного входа в музей висит памятная доска из красного мрамора с именами сотрудников Musée de l'Homme и Института этнологии, погибших за Францию (Morts pour la France); надпись ниже посвящена Борису Вильде (этнолог), Анатолию Левицкому (антрополог) и филологу Деборе Лифшиц (все – эмигранты из бывшей Российской империи).

В вестибюле Музея Человека – мемориальная доска "Morts pour la France": под портретом Бориса Вильде, гражданина Франции (1936), выгравировано:

«...выдающийся пионер науки ... явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотречения».

Алжир, 3 ноября 1943 года.

(из приказа генерала де Голля о награждении Б. Вильде Медалью Сопротивления / Médaille de la Résistance, посмертно).

В Музее Человека есть конференц-зал – Salle Boris Vildé.

Недалеко от площади Трокадеро находится другое подразделение Muséum d'Histoire Naturelle (MNHN) – Сад растений (le Jardin des Plantes à Paris), где на стене старинного особняка Маньи (1700) – Hotel de Magny с Кабине-том истории Сада – на памятных досках павшим в двух Мировых войнах можно прочесть имена А. Левицкого, Б. Вильде и Д. Лифшиц.

Новые фотографии мемориальных досок и переводы надписей, схемы улиц Парижа и его пригородов, названных именами выходцев из России, в том числе Бориса Вильде и других героев французского Сопротивления, приведены в биографическом справочнике-путеводителе «Париж их помнит» (Р.Н. Геллер / Ганновер, 2014).

С 1937 года Б. Вильде жил в доме родителей жены на окраине Парижа (департамент О-де-Сен / Hauts-de-Seine). Воздавая должное его мужеству, в 1944 году по решению муниципального совета Fontenay-aux-Roses была переиме-нована улица Плеси-Пике (rue Plessis-Piquet) – Rue Boris Vildé проходит через г. Фонтене-о-Роз.

Газету-листовку «Résistance» (бюллетень №1, тираж – до 2000 экз.) печатали и на ротапринте в помещении авиаклуба городка Aubervilliers – предместье Парижа (департамент Сен-Сен-Дени/ Seine-Saint-Denis).

В Обервилье почтили память героя Сопротивления на церемонии открытия переулка Le mail Boris Vildé (2010).

В том же году на Александро-Невском подворье (Иерусалим) имя Бориса Вильде увековечено

на одной из 6 новых памятных плит из индийского гранита – на стене по правую сторону от Порога Судных Врат.

Французский этнолог,

герой Сопротивления

из Эстонии и России

(75 лет со дня гибели)

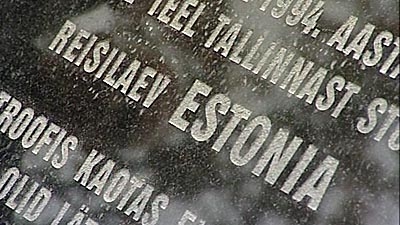

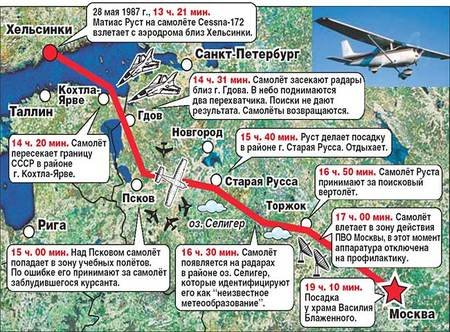

75 лет назад, 23 февраля 1942 года, оборвалась жизнь французского патриота Бориса Вильде, молодого учёного, отважного солдата и руководителя подпольной группы (Le réseau du Musée de l'Homme), одной из первых в движении Сопротивления.

В передаче «Родина и честь» о героизме семи «верных голлистов» перед казнью лондонское радио сообщало: «Вильде из тех мучени-ков, которые всегда становятся победителями.» (5 мая 1942 года).

В Музее Человека (пл. Трокадеро) на двери конференц-зала его имени (304) – Salle Boris Vildé – фото и подпись: "Boris Vildé, ethnologue et résistant, mort pour la France à ses 33 ans" (погиб за Францию в 33 года).

Одарённый лингвист и полиглот Борис Владимирович Вильде стал успешным этнологом при том, что писатель Андре Жид, будущий Нобелевский лауреат (1947), разглядел в нём подлинный литературный талант.

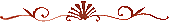

Фото 1970 г. и 2016 г.

Ещё в Тартуской русской гимназии (1920—1926) «пробовал перо», пополнив ряды студен-ческой корпорации "Fraternitas Slavia" (Славянское братство); был членом Юрьевского цеха поэтов (Тарту, 1929) и участником бесед на русском Монпарнасе (Париж).

Под псевдонимом Борис Дикой

(от немец. "Wild" ) или «Б.Д.» публиковался в газетах и журналах (Эстония, Германия, Франция).

Cамое убедительное свидетельство талантливости прозаика, поэта и публициста Б. Вильде – записки, стихи и письма из тюрьмы Френ (Fresnes) и его передовая статья газеты-листовки "Résistance" №1

с призывом к борьбе: «Résister!–Сопротивляться!».

«Дневник и письма из тюрьмы: 1941–1942» (1997; 2005) / "Journal et Lettres de Prison, 1941–1942" (1988) ставят в один ряд с «тюрем-ными» произведениями Ю. Фучика, А. Грамши, М. Джалиля и даже О. Уайльда.

Одиннадцать месяцев – в камере и на судебном процессе по «делу Музея Человека» – он не падает духом; его жажда освоения языков неутолима – владея немецким и эстонским, зная французский, финский и японский языки и немного китайский, находит в себе силы выучить греческий язык и санскрит.

Б. Вильде успел заявить о себе на поприще науки, получив призна-ние коллег (первая учёная степень по этнографии).

Его первое обращение к этнологии приходится на ту пору, когда несостоявшийся студент отделения химии естественно-математичес-кого факультета Тартуского университета (1926—1927) пытал-ся изучить историю и жизнь финно-угорского племени ливов (совр. Латвия), давших название Ливонии и Лифляндии (Борис Дикой, Очерк «Ливы»; 1930).

Научная карьера выпускника Сорбонны (историко-филологичес-кий факультет) началась в Музее Человека: в качестве волонтёра в отделе северных культур (polar civilizations); с марта 1940 года – технический помощник в научных исследованиях.

Работал над докторской диссерта-цией по этнологии финно-угорских народов.

Профессор антропологии Поль Риве (Paul Rivet), директор Музея Человека (1937), с учёными из Института этнологии выработали методику изучения жизни людей, которая базировалась на стыке наук: лингвистики, антропологии, археологии.

80 лет назад, в 1937 году,

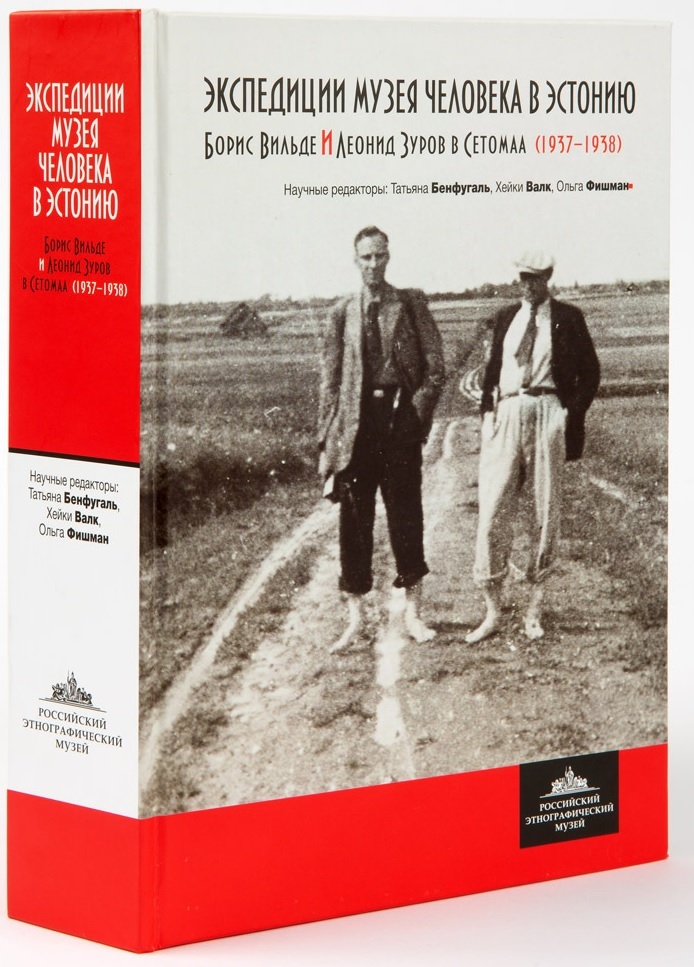

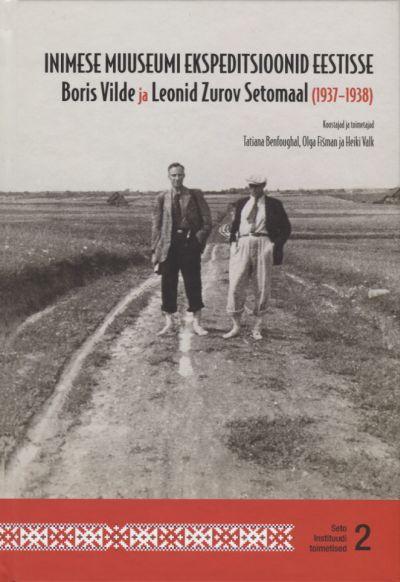

в Печорском уезде / Petserimaa (Эстонская республика; 1920—1940) работали три исследователь-ские группы из Франции, Чехосло-вакии и Швейцарии.

Этнографическо-археологическая экспедиция Музея Человека: студент Этнологического ин-та Борис Вильде (5 июля – 5 октября) и археолог-любитель Леонид Зуров, начинающий литератор (жил в Нарве; 1919—1920), изучали малоизвестную европей-ским этнологам народность сету (сето) – православные эсты (восточная ветвь), сохранившие древние обычаи славян с XII века.

Б. Вильде интересовали языческие обряды, фольклор; он проводил лингвистические исследования, открыл богатство и своеобразие языка сето (южно-эстонский диа-лект), разработал проект Словаря.

Осенью 1938 года – 2-ая научная командировка на «землю Сето»;

с Л. Зуровым записывали песни.

Сетоские леэло / Seto leelo (эст. setu laul) – многоголосное песно-пение, имеющее тысячелетнюю традицию, – внесены в Представи-тельский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (30.09.2009; 4.COM, Абу-Даби).

В Музее человека хранится не одна сотня фотонегативов и более тысячи экспонатов (полотенца, пояса, утварь и т.д.) из Сетомаа – Петсеримаа.

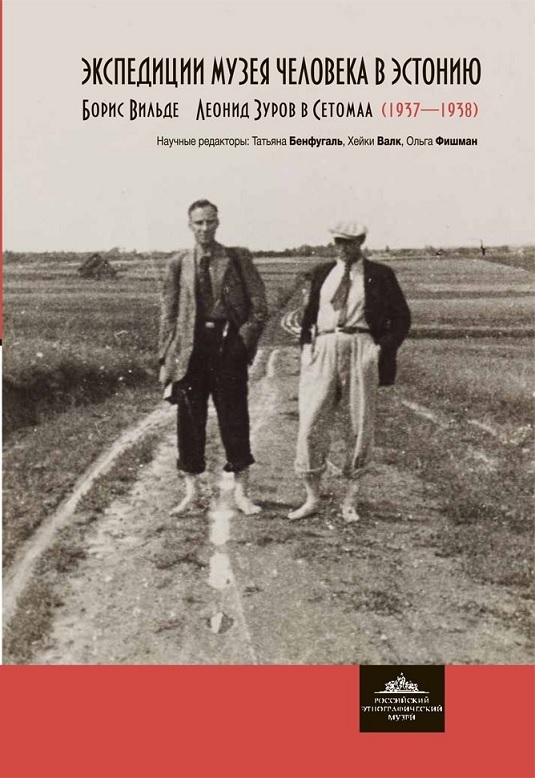

Презентация книги: Париж – Эстония (Таллинн, Обиница) – Санкт-Петербург; 2017 – 2018 гг.

Отчёты и полевые материалы двух парижских миссий обнаружила доктор этнологии Татьяна Бенфугаль / T.Benfoughal (урожд. Трифонова; выпуск. Ленинградско-го университета), ст.н.с., Ingénieur d'étude (Muséum national d’histoire naturelle – Sorbonne Universités), изучая русские фонды Националь-ного Музея естественной истории (MNHN: Музей Человека).

Её усилиями научное наследие по этнографии Псково-Печорского края (в н.вр. – Пылвамаа, Вырумаа; Печорский район Псковской обл.), быту, обычаям и верованиям сету и русских стало доступным для эстонских и российских исследо-вателей, сотрудников музеев.

В рамках международного издательского проекта в 2017 году вышли в свет французская версия книги «Экспедиции Музея человека в Эстонию. Борис Вильде и Леонид Зуров в Сетомаа (1937–1938)» (MNHN, Musée de l'Homme) и эстонская – "Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937—1938)" (SA Seto Instituut, Tartu Ülikool); русскую версию книги (презентация: 28.02.2018) готовит Российский этнографический музей (РЭМ).

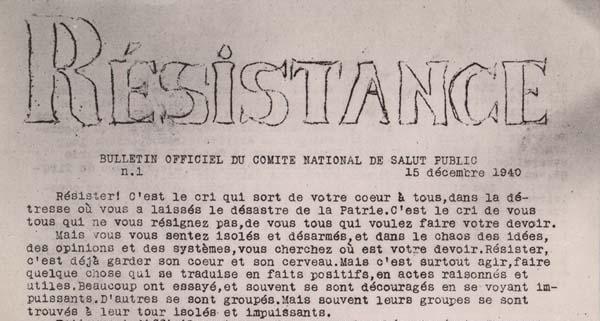

Т. Бенфугаль выступила на конфе-ренции, посвящённой Борису Вильде – этнологу, лингвисту и участнику Французского Сопротивления, помогла в организации выставки "Boris Vilde ja prantsuse vastupanuliikumine": в Музее Оккупаций / Okupatsioonide museum (Таллинн: 6.10.2013–12.01.2014) и в Эстонском Нацио-нальном Mузее (Тарту: февраль).

В Интернете можно посмотреть документальный фильм «Я готов... я иду...» / "Olen valmis, ma lähen" / "Je suis prêt, je viens" (Tallinnfilm, 1967), получивший Премию III Всесоюзного кинофестиваля. Легендарный кинооператор Семён Школьник записал интервью с матерью Марией Вильде (Рига) и с женой Ирэн Вилъде-Лот (Фонтене-о-Роз); они познакомились осенью 1937 года в Тарту, где в доме на Лепикуской ул. (Lepiku tn 3, k 5) жили мама и сестра Б. Вильде.

С.С. Школьник запечатлел на камеру торжественный момент открытия 4 сентября 1967 года

мемориальной доски Борису Вильде на фасаде бывшей частной русской гимназии Tartu Vene gümnaasium (1918—1940) на ул. Абовяна, 16 (ныне Peeter Põllu / Munga tn 16), рядом с Успенским собором (Tartu Uspenski kirik).

Историческое здание (Минобр. ЭР) является памятником (1997), отреставрировано (2007). Доска герою Сопротивления 20 лет как демонтирована.

До переезда из Советской России в Тарту семья Вильде жила в селе Ястребино (1912—1919), здесь находится единственный Дом-музей Б.В. Вильде (Волосовский р-н, Ленинградская обл.), у входа висит мемориальная доска (2002).

Память о 60-учёных – «Скамейки хороших мыслей» на Тоомемяги

В Тарту, на холме Тоомемяги, 18 мая 2016 года в театрализованной форме были представлены четыре именные парковые скамейки, посвящённые знаменитым учёным: Johann Philipp Gustav Ewers (õigusajaloolane), Johannes Voldemar Veski (keeleteadlane), Juri Lotman (semiootik) и архитектору главного корпуса Дерптского (Тартуского) университета, Анатомикума (anatoomiateater) и обсерватории (tähetorn), создателю парка Toomemägi – И. Краузе/ Johann Wilhelm Krause (arhitekt).

Выдающийся историк и юрист Густав фон Эверс – профессор и 2-й ректор Дерптского университета (1818—1830); представитель русской исторической науки XIX века (право Древней Руси, теория родового быта). Его внук – Адольф фон Гарнак/Karl Gustav Adolf von Harnack (род. в Дерпте) – великий немецкий теолог и церковный историк.

Эстонский и советский филолог Йоханнес Вольдемар Вески – корифей в области эстонского языкознания.

Академик Юрий Михайлович Лотман – известный советский литературовед, основоположник семиотики и культуролог.

На скамейке Юрия Лотмана закреплена табличка с его цитатой (также на русском языке):

«И если история есть память культуры, то это означает,

что она – не только след прошлого, но и активный механизм настоящего»

В течение 2016—2019 гг. в рамках проекта Исторического музея Тартуского университета (Tartu ülikooli muuseum) авторы М. Райсма и Я. Розенталь (Mariann Raisma, Jaan Rosental) подготовят т.н. «Скамейки хороших мыслей» ("Heade mõtete pingid"/"Good Ideas Benches") в количестве 60.

Все они будут установлены на Тоомемяги – в знак выражения признания учёным (Эрнст Эпик, Август Раубер и многие др.), принёсшим своими научными достижениями известность Тартускому университету.

Геодезическая дуга Струве – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Созданная в первой половине XIX века Геодезическая дуга Струве – Struve Geodetic Arc внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект культуры «выдающейся универсальной ценности» (решение № 1187, UNESCO World Heritage Centre; 15 июля 2005 года, Дурбан, ЮАР).

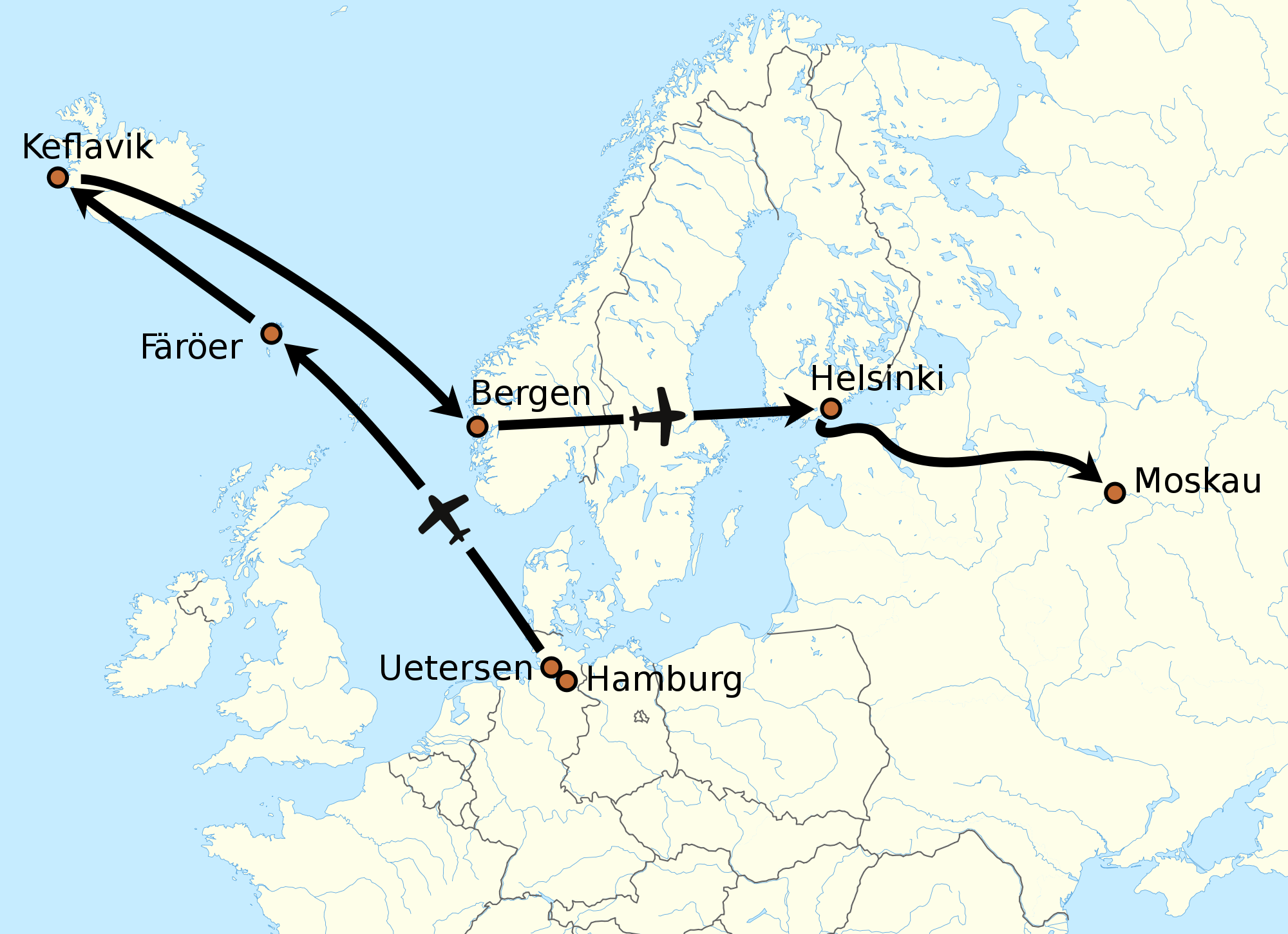

Она имеет внушительную протяжённость в 2 821 833 м и образует дугу меридиана с амплитудой 25° 20′08″ (или 1/14 часть окружности Земли). Единственный научно-технический объект UNESCO WHS – Геодези-ческая дуга Струве – состоит из 34 старых триангуляционных (тригонометрических) пунктов, обнаруженных в Норвегии (4), Швеции (4), Финляндии (6) , России (2), Эстонии (3), Латвии (2), Литвы (3), Беларуси (5), Молдове (1) и на Украине (4).

Почти 40 лет (1816—1852) шли работы по закладке опорных пунктов наблюдения и геодезичес-кие замеры поверхности Земли, с целью исследования фигуры Земли – уточнения величин экваториаль-ного радиуса и сжатия Земли.

Уникальная рукотворная меридианная (геодезическая) дуга протянулась с севера на юг – примерно вдоль линии Тартуского меридиана (Tartu Meridian – 26° 43′ в.д.) – от Ледовитого океана до Чёрного моря, по территории всего двух государств (XIX век) – Российской империи (1721—1917) и Объединённых королевств Швеция и Норвегия (Union Jack of Sweden and Norway; 1814—1905).

«Дуга Струве» представляет собой триангуляционную «цепь» из 258 геодезических полигонов – имеющие общую сторону «треугольники», в их вершинах находились триангуляционные пункты, всего 265 (в виде камен-ных кубов), в т.ч. 13 основных – астрономо-геодезические пункты (определение широт и азимутов по наблюдениям звёзд).

Построено столь необычное грандиозное сооружение (т.н. «арка») под руководством основателя Пулковской обсервато-рии Василия Яковлевича Струве/ Friedrich Georg Wilhelm Struve (окончил Дерптский университет, профессор астрономии) и военного геодезиста полковника Карла Ивановича Теннера/Carl Friedrich Tenner (род. в имении Ампфер/ Ampfer (Auvere mõis); Ида-Вирумаа). В полевой съёмке Балтийской дуги участвовал военный геодезист барон В.В. фон Врангель/Wilhelm Bernhard Friedrich von Wrangell (похор. в Ревеле); астроном Е.Е. Саблер/ Georg Thomas Sabler (род. в Хальяла/Haljala, Ляэне-Вирумаа) делал замеры базисов триангуляций в Финляндии и Бессарабии.

С помощью этого большого геодезического инструмента российские исследователи под эгидой Петербургской академии Наук при содействии Пулковской и Дерптской (Тартуской) обсерваторий впервые провели работы по градусному измерению отрезка дуги земного меридиана протяжённостью 20°30′ (Русская дуга) – от села Старо-Некрасовка в устье р. Дунай (в районе Измаила, Украина) до пункта «Торнеа» в Лапландии (Торнио, Финляндия). Далее, на севере, до мыса Фугленес (недалеко от мыса Нордкап, Норвегия), полевыми изысканиями по триангуляции занимались норвежские и шведские учёные Х. Ганстен, Н.-Х. Зеландер и Д.-Г. Линдгаген (зять В.Я. Струве), была измерена Скандинавская дуга протяжённостью 4° 50′.

Связанные в одну «цепь» по широте – между 45° 20′ с.ш. и 70° 40′ с.ш. – две континентальные дуги образовали «Дугу Струве», которая покрывала угол 25 градусов 20 минут. Достоверные данные измерения длины большого сегмента дуги меридиана позволили вычислить наиболее вероятный размер планеты Земля (до появления спутниковых методов в геодезии).

Русско-Скандинавское градусное измерение – поразительно точное и самое масштабное измерение параметров двухосного эллипсоида Земли, одно из важнейших событий в 2000-летней истории развития астрономии, геодезии и географии и вошло в сокровищницу мировой науки.

Идея финских учёных (1993 год) – сохранить «Дугу Струве» как достояние научно-технической мысли и увековечить в статусе памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО – нашла поддержку во всех государствах, на территории которых находятся элементы уникального геодезического объекта. При участии Междуна-родного астрономического союза (IAU) и Международной федерации геодезистов (FIG) началась скрупулёзная поисково-восстановительная работа и сбор материалов для номинации. Каждый национальный пакет итоговых документов, подготовленных геодезическими службами, был подписан представителем правительства.

28 января 2004 года 10 стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова и Украина) подали в UNESCO World Heritage Centre совместное предложение о внесении наиболее хорошо сохранившихся пунктов «Геодезической дуги Струве» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оно утверждено (2005).

The World Heritage List: в состав объекта Struve Geodetic Arc входят 34 полевых опорных пункта (лишь 7 основных – обсерваторий), установленных В.Я. Струве и его коллегами с 1816-го по 1851-й год

В Эстонии – пункт "DORPAT", Tartu tähetorn (1187–019), был расположен в центре круглого купола башни Дерптской астро-номической обсерватории на Тоомемяги.

Именно здесь 26-летний В. Струве (директор; 1820—1839) создал первый астрономо-геодезический пункт Русско-Скандинавского градусного измерения (1816—1855). Историческая точка «Геодезической дуги Струве», объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, обозначена металли-ческим диском красного цвета на полу Tartu tähetorn (рядом с кассой музея), поскольку та башня была перестроена в 1824 году.

Памятником мирового культурного наследия UNESCO являются пункты "WOIBIFER" (1187–017) и "KATKO" (1187–018), заложенные в 1827 году между мызами в волости Avanduse (Ляэне-Вирумаа), теперь они называются Võivere (Выйвере) и Simuna (Симуна), обустроены и привлекают туристов.

В перспективе – открытие музея Г.-В. Струве и К.-Ф. Теннера в недавно восстановленной ветряной мельнице (Võivere tuuleveski).

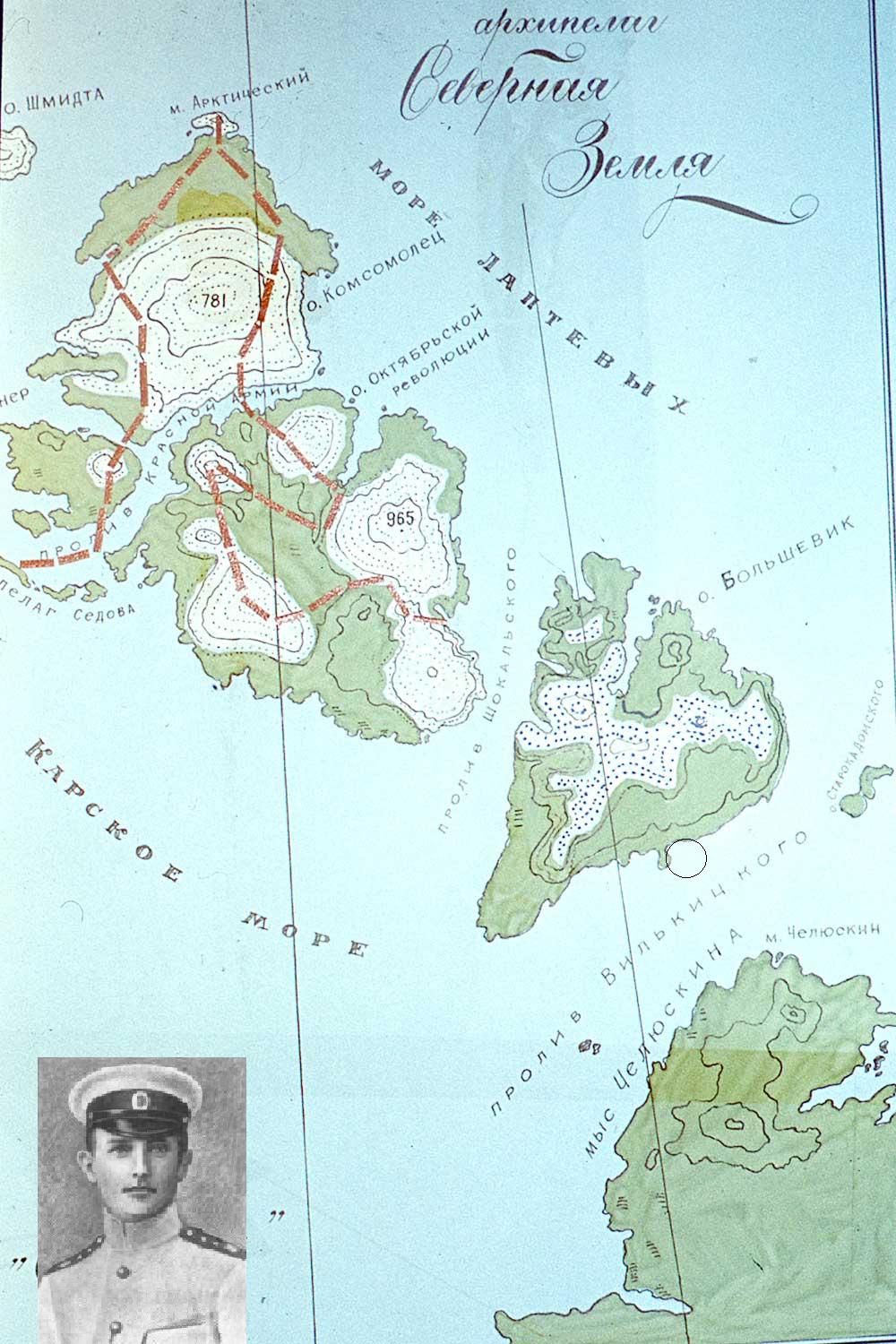

В Арктике перезахоронили полярника Германа Вальтера

29 июля 2011 года на острове Котельный, в море Лаптевых, перезахоронили останки

Германа Вальтера (1864—1902), судового врача. В 1900 году в составе экспедиции барона фон Толля на шхуне «Заря» он отправился на поиски загадочной земли Санникова, умер во второй год зимовки. Русский путешественник Дмитрий Шпаро передал бюст полярника (скульп. Олег Слепов) в дар Тартускому университету.

В церемонии приняли участие прямые потомки барона Вальтера.

«Скромный» доктор Вейрих «Паллада», ОВВС, имя

в ботанике и на карте.

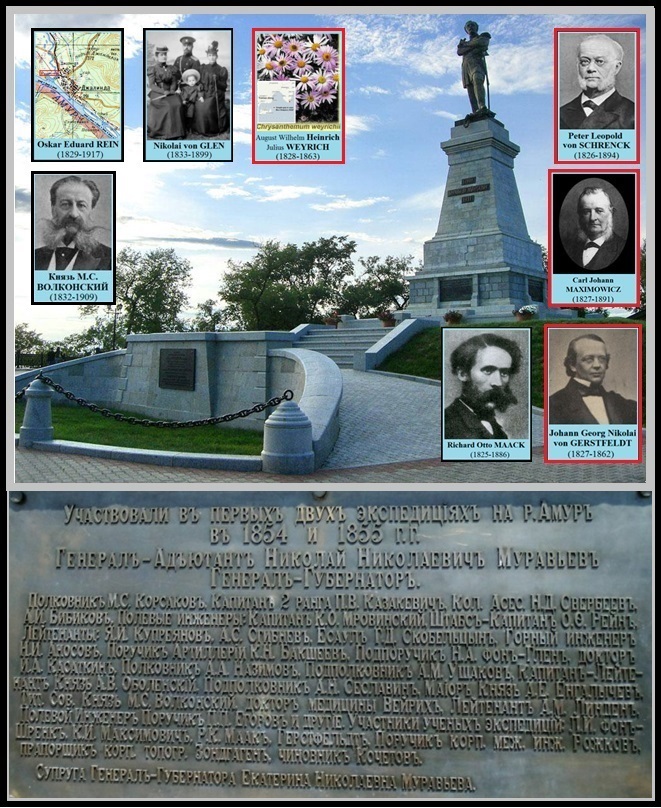

165 лет минуло с начала похода фрегата «Паллада» на Дальний Восток (1852—1855). Экспедиция вице-адмирала Евфимия Путятина, с дипломатическим поручением в Японию, получила широкую известность, благодаря модному в то время писателю И.А. Гончарову В его «Путевых письмах из круго-светного плавания» упоминается врач Вейрих, «умеренный и скромный наш спутник».

Вейрих Генрих Васильевич (Вильгельмович) / August Wilhelm Heinrich Julius Weyrich защитил диссертациию "De Textura et Structura Vasorum Lymphatorum, ratione simul habita Vasorum Sanguiferorum" (1851) в Дерптском (Тартуском) университете; брат – профессор В.В. Вейрих (Carl Victor Rufus Weyrich) возглавлял кафедру терапии и государственной медицины (1857—1876).

24-летний доктор медицины 14-го флотского экипажа был прикоман-дирован на «Палладу» в должности младшего врача (1852), вскоре переведён на шхуну «Восток».

Под началом капитан-лейтенанта Воина Андреевича Римского-Корсакова (старший брат компози-тора) участвовал в описании японских островов (Гото, Рюкю, Хокайдо, Бонин) и в гидрографи-ческих исследованиях в Татарском проливе; вместе с капитан-лейтенантом Н.М. Чихачёвым возглавил приисковые партии – открыто ценное каменноугольное месторождение в заливе Дуэ, на западном побережье Сахалина.

В начале Крымской войны (1853—1856) первоклассный капитан В.А. Римский-Корсаков производил съёмки Амурского лимана и нанёс на русские карты практически неуловимый фарватер в устье Амура, и англо-французские суда не смогли найти русские корабли.

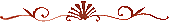

Имя командира шхуны «Восток» (первое паровое судно, вошедшее въ р. Амуръ) выгравировано на бронзовой доске, установленной с восточной стороны постамента памятника графу Н.Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (скульп. А.М. Опекушин; 1891). На другой памятной доске (южная сторона) в числе участников первых двух экспедиций на Амур в 1854 и 1855 гг. назван докторъ медицины Вейрихъ.

Во время длительного перехода и по прибытии отряда на Тихий океан, он совершал небольшие естественно-научные экспедиции с целью изучения флоры прибреж-ных территорий Африканского и Азитского материков.

Г.В. Вейрих собрал гербарий в Капской колонии на мысе Доброй Надежды, сборы растений осуществил на Филиппинах, на китайских, корейских и японских берегах, на Сахалине, в устье Амура, на Курильских островах и на Камчатке.

Найденные растения (1853—1855) отправил в Санкт-Петербургский ботанический сад; академики К.И. Максимович и Ф.Б. Шмидт дали ботанические описания нескольких новых видов и назвали их в честь первооткрывателя weyrichii:

Гигантская сахалинская гречиха – горец Вейриха (Polygonum weyrichii F. Schmidt.), дендрантема, или хризантема Вейриха (Dend-ranthema weyrichii (Maxim.) / Chrysanthemum weyrichii), нивяник Вейриха (Leucanthemum weyrichii Maxim.), Бодяк камчатский / бодяк Вейриха (Cirsium Weyrichii) и роскошный дикорастущий родо-дендрон Вейриха (Rhododendron weyrichii Maxim.).

Весной 1854 года на переходе в Татарский пролив офицерами фрегата «Паллада» была произведена опись почти всего западного берега Японского моря: на уточнённую карту Кореи были занесены новые бухты, мысы и острова, названные именами участников похода.

Мыс Вейриха (Cape Weyrich), или Сондогап / Songdo-gap (cape), 40°02'N, 128°20'E – [Лоция полуострова Корея, № 1404. – СПб. : Главное управление навигации и океано-графии Минобороны РФ, 2001. с. 134]; является северным входным мысом Восточно-Корейского залива (Tongjosŏn-man Bay) Японского моря. Принадлежит КНДР, с него отлично виден бывший остров Гончарова – о. Майянг-До (Mayang-Do), где базируются северокорейские подводные лодки.

Судьба отпустила Генриху Вейриху всего 34 года жизни.

Главный врач крупнейшего в Сибири Иркутского военного госпиталя (1857—1862), штаб-доктор войск в Восточной Сибири расположенных (1861), успел создать Общество врачей Восточной Сибири (1858), через пять лет неофициального существования был утверждён Устав ОВВС (26 июня 1863 г.).

На памятнике графу

Муравьёву-Амурскому

– славные имена

его сподвижников

25 лет назад, в День города Хаба-ровска, на пьедестал вернулась бронзовая скульптура графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского.

16 (28) мая 1858 года генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв поставил свою подпись под геополитически важным Айгунским договором о новой границе с Великой Маньч-журской империей Цин («Золотая империя», 1644—1914; Китай).

198 человек Император Александр II–Освободитель наградил «За участие в возвращении России амурских владений».

На века сохранил российский народ благодарность графу Н.Н. Муравьёву-Амурскому. Обладавший светлым умом государственного мужа, даром искусного дипломата и широким кругозором, именно он своей бурной деятельностью с непоколебимой настойчивостью обеспечил прочность русских позиций в Приамурье и добился согласия Дайцинского правительс-тва юридически закрепить новую ситуацию на реках Амур и Уссури и признания ничтожности Нерчинского трактата (1689).

Легендарной личности в истории Дальнего Востока на Амурском утёсе был сооружён поражавший своей величественностью мону-мент (1891), ставший памятником и для сотен участников Амуро-Тихоокеанской эпопеи (1849—1858).

Скульптура Муравьёва-Амурского (высота 5 м) относилась к лучшим непревзойдённым творениям академика А.М. Опекушина; модель утвердил император Александр III–Миротворец (1888).

На четырёх сторонах нижней цокольной части грандиозного постамента были установлены бронзовые доски, на которых тематически размещались 65 имён российских офицеров и граждан-ских лиц, активных сподвижников генерал-губернатора Восточной Сибири (1847—1861), прославив-шихся своими делами.

На южном планшете размещены имена генерал-адъютанта Н.Н. Муравьёва и участников Амурских сплавов – «первых двух экспеди-ций на Амур в 1854 и 1855 гг.»: полевой инженер штабс-капитан О.Ф. Рейн/Oskar Eduard Rein (род. в Ревеле) и подпоручик Н.А. фон Глен (Nikolai von Glen), потомок баронского рода von Glehn из Ревеля.

В одном ряду с ними увековечены имена первых исследователей русского Дальнего Востока, все они – выпускники Дерптского (Тартуского) университета:

доктор медицины Вейрих Генрих Васильевич / August Wilhelm Heinrich Julius Weyrich – врач фрегата «Паллада» и шхуны «Восток» (экспедиция Путятина Е.В.) и собиратель растений (1853—1855), штаб-доктор прибываю-щих на Амур войск (1856—1857);

участники экспедиций ВСОИРГО:

учёные-исследователи – зоолог и этнолог Леопольд Иванович фон Шренк/Peter Leopold von Schrenck и ботаник-систематик Карл Иванович Максимович/Carl Johann Maximowicz – 24 июня 1855 года от Мариинска поднялись на лодке вверх по Амуру, совершили плавание по Уссури до устья реки Хор и вернулись в Николаевск 2 сентября;

зоолог Георг Герстфельдт/ Johann Georg Nikolai von Gerstfeldt (род. в Пернау/Пярну) – сотрудник пер-вой Амурской учёной экспедиции (1855—1856), которая вела описание левого берега Амура от устья р. Шилки до Мариинского поста.

Имя её руководителя Ричарда Карловича Маака/Richard Otto Maack (род. на о. Эзель/Сааремаа), натуралиста, географа и этнографа (Петербург. школа), выгравирова-но бронзой, как и имя сына декабриста, титулярного советника князя М.С. Волконского (жил и похор., майорат Фалль; Кейла-Йоа; Харьюмаа), которому поручено обустройство первых крестьян-переселенцев.

Выдающееся произведение русско-го монументального искусства пострадало при Советской власти – статуя Н.Н. Муравьёва-Амурского была демонтирована (1925), пять мемориальных досок отправлены в металлолом.

Трёхступенчатый постамент (высота 11,5 м), выполненный из местного камня сиенита, был признан памятником культуры; до 1983 года служил пьедесталом для фигуры В.И. Ленина в 2 метра.

31 мая 1992 года, ровно 101 год спустя, произошло второе откры-тие этого самого выразительного памятника на Дальнем Востоке – символа восстановления Россий-ского суверенитета на левобереж-ные территории бассейна Амура – от слияния рек Аргуни и Шилки до побережья Охотского моря.

TARTU

TARTU

.jpg)

Часть уникальных работ (его наследие: 20–25) из собраний знаменитых музеев мира и частных коллекций будет продемонстрирована в Национальной галерее искусства (Вашингтон; февраль–май) и в Художественном музее "KUMU" (Таллинн; июнь–сентябрь).

Часть уникальных работ (его наследие: 20–25) из собраний знаменитых музеев мира и частных коллекций будет продемонстрирована в Национальной галерее искусства (Вашингтон; февраль–май) и в Художественном музее "KUMU" (Таллинн; июнь–сентябрь).

В 2013 году изданы 1-я и 2-ая книги «Керберы. Фамильный код.

В 2013 году изданы 1-я и 2-ая книги «Керберы. Фамильный код.