ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРААРХИТЕКТУРА:

АРХИТЕКТУРА

| Зодчие. Архитекторы | |

|---|---|

|

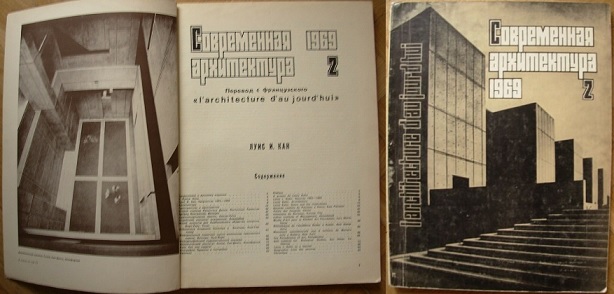

Луис Исидор (Исраэль) КАН, Лу КАН по рожд. Itze–Leib

Schmuilowsky) – выдающийся

американский архитектор 2-й половины ХХ века, талантливый педагог, философ. Начал работать под влиянием

европейской школы и только через 20 лет смог найти свой стиль; стремясь разработать

всеобъемлющую теоретическую концепцию зодчества, развил оригинальный

теоретический и формальный язык, который оживлял современную архитектуру. Кана называли «отцом архитектуры

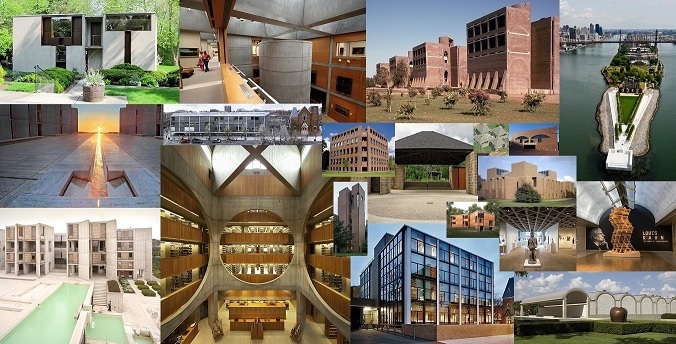

постмодерна». Ему было 52

года, когда первая его крупная работа – Художественная галерея Йельского

университета/The Yale University Art Gallery, штат Коннектикут, США (1953) – принесла ему признание. В 60-летнем возрасте начинается период творческой зрелости. За отпущенные ему 12 последующих

лет жизни архитектор спроектировал целый ряд монументальных построек из кирпича и

железобетона, самые известные из которых расположены в США, Индии и

Бангладеш. Впечатляют как глубина архитектурной

мысли (его здания наполнены архаичной красотой и мощным

универсальным символизмом, со сложными пространственными композициями,

навеянными природой формами и хореографической игрой света), так и диапазон масштабов работ Лу Кана, среди

которых – абсолютные шедевры архитектуры: Индийский Институт управления/ Indian Institute of Management в Ахмедабаде, Индия (1962—1974), Библиотека Академии Филлипса в

Эксетере/Exeter Library, Phillips

Exeter Academy, штат Нью–Гэмпшир, США (1965—1972) и Йельский Центр британского искусства/Yale Center for British Art в Нью–Хейвене, штат Коннектикут, США (1969—1974). Центр биологических исследований Джона Б. Солка/Salk

Institute for Biological Studies в Ла Йолла, штат Калифорния, США (1959—1965) назван в числе ста лучших

построек (World Monument Fund, Watch List, 2007). Последняя монументальная работа – Парк «Четырёх свобод»/FDR

Four Freedoms Park на острове

Рузвельта, Нью–Йорк, США (1973—1974; 2012) – была завершена после смерти

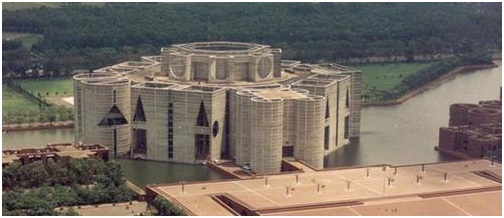

архитектора. Лу Кан спроектировал грандиозный комплекс

правительственного центра в столице Бангладеш – Дакке: оригинальное по замыслу здание Национальной Ассамблеи в Sher–e–Bangla Nagar (1962—1983), подобно Храму или бастиону, расположено

у воды и на воде реки Ганг, а его периметр ассоциируется с формой огранённого

алмаза. Творчество Кана оказало влияние на

формирование «лица» американской архитектуры середины 20-го столетия. Был награждён

Золотой медалью Американского института архитекторов (1971) и Золотой медалью RIBA (1972, Великобритания). Местом его рождения правильно считать город Пярну, поскольку здесь родители крестили всех своих детей, а позже семья поселилась на о. Сааремаа. Связь с Эстонией: родина → Сааремаа |

|

Карл

Иванович

РОССИ;

Карло

Росси (Carlo di Giovanni Rossi; Carlo Rossi) – русский зодчий, выдающийся архитектор-градостроитель XIX века, крупнейший представитель позднего классицизма, один из создателей русского ампира. Ученик В.Ф. Бренны (Vincenzo Brenna). Служба при Кабинете Его Величества (1796—1832; отставка): карьеру начинал в должности «заархитектора» (архитектурный помощник); в звании архитектора – с 1806 г. Последняя работа в Санкт-Петербурге – здания Сената и Синода, на Сенатской площади (Декабристов). В Ревеле знаменитый зодчий подготовил в 1833 году первый план перестройки римско-католического Собора Святых Петра и Павла в Старом городе. Работы по проекту продолжались более 4-х лет, первое богослужение состоялось 26 декабря 1845 года. Оригинальный архитек-турный облик здания не сохранился. Современный Петропавловский кафедральный собор (Tallinna Peeter-Pauli katedraal) на улице Вене / Vene tn.18 [ул. Русская] имеет новый западный фасад (арх. Э. Якоби/ Erich Jacobi, Ф. де Фриз/Franz de Vries; 1924). 2-я жена – Софья Елена Росси (урожд. Леонтина-София Андерсон/ Sophie Helena Leontine Anderson); с детьми (в т.ч. приёмными) жила в родном Ревеле (1833—1846), где у Карло Росси «было два маленьких деревянных домика»; он часто наведывался к семье и здесь похоронил супругу. Связь с Эстонией: семья жила, работал → Ревель (Таллинн) |

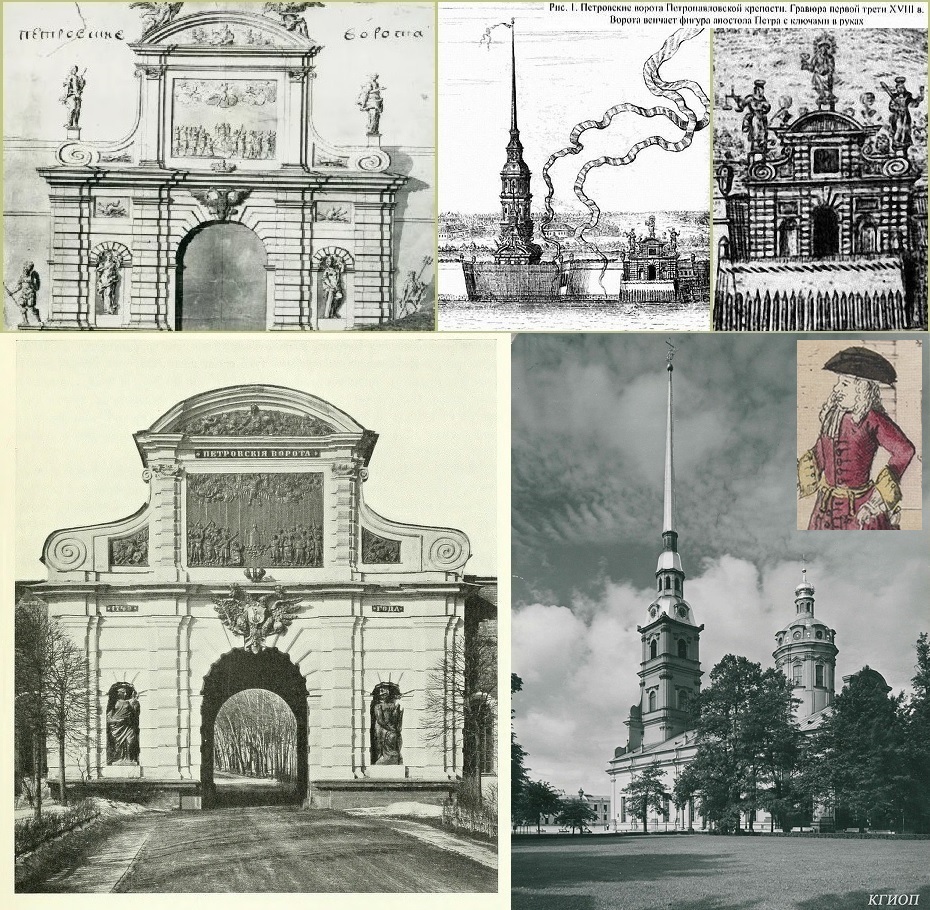

|

Доменико

ТРЕЗИНИ

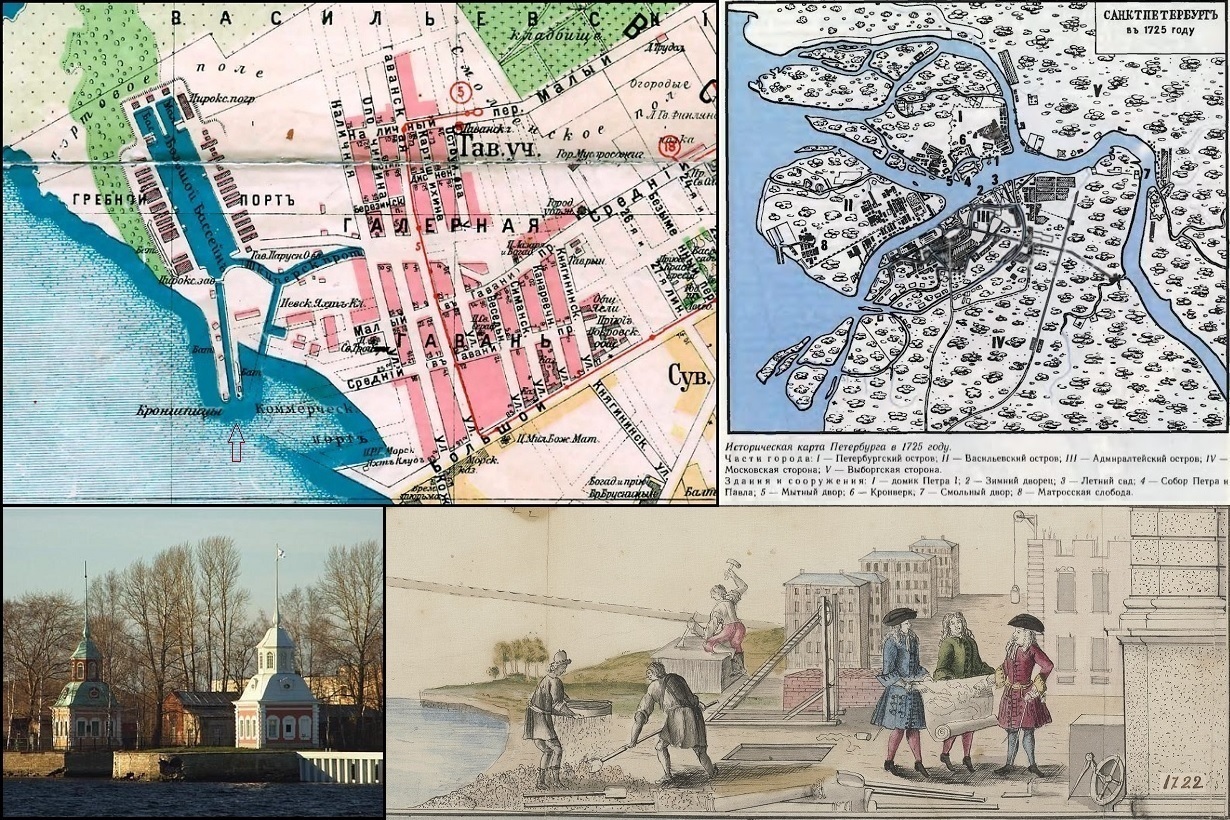

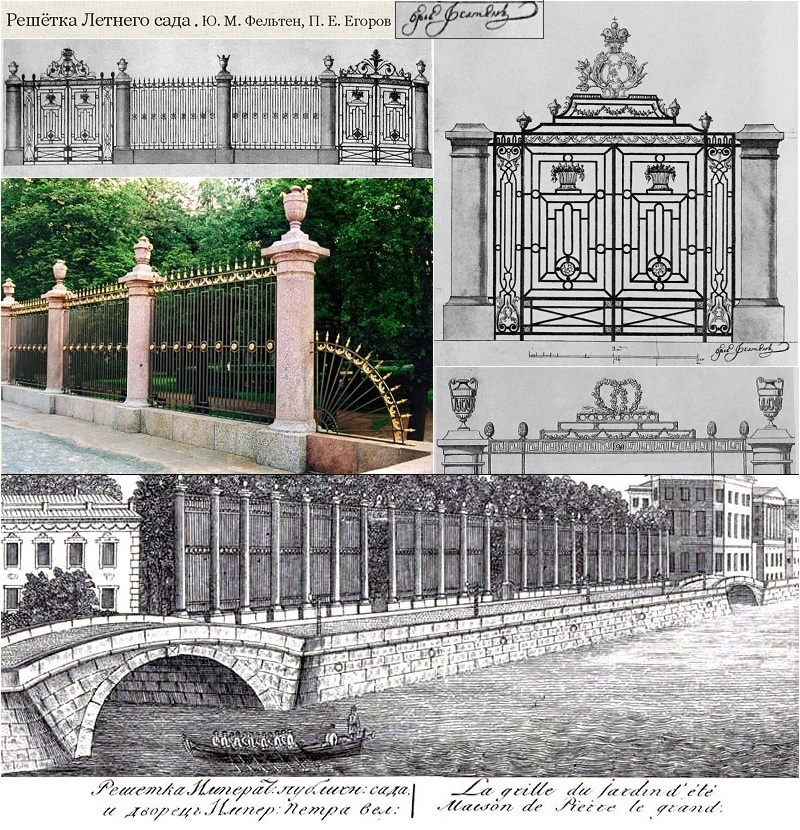

(Андрей Якимович Трезин) (Domenico (Andrea) Giovanni Trezzini; Domenico Trezzini; Andrey Yakimovich Trezin; Andrei Petrovitš Trezin) – российский зодчий, военный и гражданский инженер-архитектор, полковник от фортификации (1726); при Канцелярии городовых дел – Канцелярии от строений (СПб): архитектор, пом. начальника (1706—1734); первый преподаватель архитектуры в России (1707—1734). Великий градостроитель XVIII столетия, первый зодчий города на Неве – с 1712 г. новой столицы Российской Империи [1721—1917]. Карьеру на русской службе начинал как фортификационных дел мастер в Петербурге, Шлиссельбурге; «архитектонский начальник» в 1704 г. построил форт Кроншлот (будущий Кронштадт) на острове Котлин, в 1704—1705 гг. – восстанавливал фортификации (крепостные стены и бастионы) в русской Нарве, где построил каменные триумфальные ворота [место закладки арки неизвестно], руководил созданием оборо-нительных укреплений в районе Дерпта. С 1706-го по 1734-й (год смерти) – период плодотворной градострои-тельной деятельности зодчего Доменико Трезини: разработал первый Генплан застройки и развития Санкт-Петербурга (1716); заложил основы регулярной планировки районов города (парадная часть – на набережных реки Невы, Московская сторона – от верховьев Фонтанки к востоку [до Таврического сада] – с «прямоугольной сетью улиц»), на Заячьем, Васильевском и других островах; спроектировал первые архитектурные ансамбли, в т.ч. Александро-Невскую Лавру (1715); вёл практически все каменные постройки: светские здания и многочисленные утилитарные сооружения (большинство утрачено). Крупнейший представитель петровского барокко – этот стиль господ-ствовал в архитектуре Северной столицы в 1-ой трети 18 в. Знаменитые творения Доменико Трезини: Летний дворец Петра I (1710—1714) – скромный барочный памятник в Летнем саду; здание Двенадцати коллегий (1722—1742) – ныне главный корпус СПбГУ (частично перестроен, 1834—1838; арх. А.Ф. Щедрин); не сохранились Зимние дворцы Петра I (1708; 1711; 1716; 1726), как и Старый Гостиный двор/Мытный двор (1722—1737) – каменные строе-ния (торговые лавки, биржа и таможня) тянулись по берегу Малой Невы от Стрелки Васильевского острова до левого фланга здания 12 коллегий. Первый зодчий-строитель Петербурга внёс решающий вклад в форми-рование архитектурного облика города, основанного Петром Великим на невских берегах (1703). 1 (12) января 1716 г. Пётр I утвердил Генеральный план Д. Трезини. Архитектор выполнил грандиозную по масштабу творческих замыслов работу на Васильевском острове, большая часть территории которого с 1715 года застраивалась по проектам Д. Трезини: создаётся чёткая геометрическая планировка острова (графическая сетка проспектов и линий), административный и торговый центр новой столицы пере-носится на Стрелку Васильевского острова (1733) с Троицкой площади на Городском острове (в н.вр. – Петроградский о.), где сформировалась хаотичная планировка улиц с разбросанными слободами. Д. Трезини создал проекты первых петербургских гаваней и верфей. В западной части Васильевского острова был заложен Гребной (Галерный) порт – по указу Петра Первого: «...делать к двум домам одну гавань, как покажет архитектор Трезин». В устье Чёрного (Глухого) протока с 1722 года и более десяти лет строили «фортецию» для базы гребной флотилии. Галерная гавань включала большой прямоугольный бассейн с ведущим к Финскому заливу каналом Шкиперский. У выхода к Невской губе, на оконечности молов, как и 300 лет назад стоят два кроншпица, в облике которых присутствуют дух и стиль петровской эпохи, – сторожевые флажные башни из брёвен (1725, арх. Д. Трезини) были перестроены в камне (1754; арх. М.А. Башмаков), с сохранением первоначального архитектурного решения. Пётр I поручал Доминико Трезини проектирование и строительство главнейших объектов новой столицы Российского государства, дабы она соответствовала этому статусу, и гениальный градостроитель Санкт-Петербурга смог воплотить грандиозные архитектурные замыслы царя-реформатора, первого русского императора. На Заячьем острове перестроил деревоземляную крепость Санктъ-Питербурхъ – первую русскую цитадель на Балтике. В 1706—1733 гг. из камня и кирпича возведены массивные приземистые стены, куртины, бастионы, равелины и другие сооружения Петропавловской фортеции (окончание строительства – 1740 г.; рук. Х.А. фон Миних). Парадный вход в крепость (со стороны Троицкой площади) – Петровские ворота (деревянные, 1708; каменные, 1718), первая триумфальная арка в Петербурге. Композиционное ядро ансамбля Петропавловской крепости – Петропавловский собор / Собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла (1712—1733), уникальный образец петровской архи-тектуры с чертами северо-европейского барокко. Силуэт многоярусной колокольни с тонким золочёным шпилем (высота – 122,5 м) три столетия является «наиболее выразительной вертикальной доминантой в панораме Невы» и города С.-Петербурга (Санктъ-Питербурхъ–Санкт-Петербург–Петроград–Ленинград). Блистательный архитектурный ансамбль Петропавловской крепости, созданный петербургским зодчим, стал знаковым и для Северной столицы, и для России в целом. Это – исторический раритет. Исследователи творчества выдающихся деятелей русского искусства XVIII века высоко оценивают заслуги Доменико Трезини на менторском поприще, его важную роль в начале формирования системы обучения будущих архитекторов России – из Школы при Канцелярии городовых дел вышло немало опытных помощников архитектора: самый талантливый «гезель» Д. Трезини – Михайло Земцов, первый русский зодчий, завершал постройку начатых ещё Учителем объектов: здание Двенадцати коллегий и Госпиталь Морской и Сухопутный (Военный) – единый комплекс Генеральных госпиталей («Гошпитали») на Выборг-ской стороне. Связь с Эстонией: восстанавливал фортификации → Нарва |

|

ЗЕМЦОВ

Михаил Григорьевич

(Михайло

Земцов) (Mihhail Grigorievitš Zemtsov) – русский архитектор (1724), градостроитель, теоретик архитектуры, художник-график; архитектор при Канцелярии от строений (1723), архитектор Главной полицеймейстерской канцелярии (1735). Один из «птенцов гнезда Петрова». Лучший ученик и верный помощник архитектора Доменико Трезини (1710—1723), следуя принципам первого петербургского зодчего также воплотивший основные архитектурные замыслы Петра Великого. Михаил Земцов – первый русский архитектор-самородок, искусный рисовальщик, прекрасный организатор. В ряду ведущих архитекторов-градостроителей, внёсших неоценимый вклад в развитие столиичного Петербурга и его пригородов в первой половине XVIII века. Представитель раннего (петровского) барокко. В 1720 году М.Г. Земцов, «гезель» Д. Трезини, был приглашён на постройку Екатеринентальского дворца (Kadrioru loss) под Ревелем, и знаменитый архитектор «отобрал для команды ученика двадцать лучших петербургских каменщиков и штукатуров». Связь с Эстонией: работал → Ревель (Таллинн) |

|

Никола

МИКЕТТИ (Nicola

Michetti) – итальянский зодчий; придворный архитектор Санкт-Петербурга (1718—1723), главный архитектор Адмиралтейств-коллегии (1719—1722). Ученик и сподвижник К. Фонтана (Carlo Fontana), крупнейшего мастера зрелого римского барокко. Принадлежал к ломбардской школе L'École lombarde. В Риме работал по заказам правителей Папской области [с 1870 г. в составе Королевства Италии]. Представитель «северного барокко» и петровского барокко в первой четверти XVIII века. После Ж.-Б. Леблона/ Jean-Baptiste Le Blond (1716—1718) – второй по статусу зодчий новой столицы Российского государства: в управление Н. Микетти были переданы наиболее важные постройки Санкт-Петербурга и пригородов, включая дворцовые комплексы Петергофа и Стрельны – парадные резиденции первого российского императора. В Северной столице творил и руководил работами по возведению своих архитектурных шедевров исключительно в период строительного сезона – с мая по сентябрь ежегодно (по контракту). В России известен трудами по созданию регулярных парков с ансамблем фонтанов, беседок, трельяжей, галерей и т.д. По чертежам зодчего Николо Микетти сооружены десятки удивительных фонтанов и каскады в Нижнем парке Петергофа–Петродворца (1720–22), построены Дворец и каскады в Стрельне (1722), фонтаны и Грот в Летнем саду (1723). Итальянский зодчий также разработал дворцово-парковый ансамбль Екатериненталь – Кадриорг (1718—1723) на берегу Ревельской бухты. В составлении проекта и строительстве летней царской резиденции Пётр Первый принимал самое непосредственное участие: в местечке Фонненталь (Fonnenthal) выкупил земли пяти мыз (70 га), 22 июля (по старому стилю) 1718 года великий государь определил, «где палатам и огороду быть», известно, что «в присутствии был архитектор Микетти», вместе с ним Пётр I разметил границы будущего «огорода» – сада с цветочными оранжереями и фонтанами. Незамедлительно приступили к разбивке трёхуровневого паркового ансамбля, получившего название Katharinenthal («долина Екатерины») в честь Екатерины Первой. В 1719 году начали строить фундамент дворца для первого российского императора. Барочный Екатеринентальский дворец (ныне Kadrioru loss – Кадриоргский дворец) возводился в стиле итальянских вилл, был в основном завершён к 1723 году. Связь с Эстонией: работал → Ревель (Таллинн) |

|

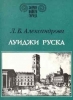

Луиджи

РУСКА;

Алоизий

Иванович (Luigi

Rusca) – российский зодчий, академик архитектуры Петербургской Академии художеств, статский советник (1809), кавалер; «каменных дел мастер» (с 1786 г.), архитектор (1800) – при Кабинете Е.И.В.; придворный архи-тектор (1802—1818); городской архитектор при Канцелярии военного генерал-губернатора СПб (1810—1818). Представитель классицизма на рубеже XVIII—XIX вв., большой мастер позднего русского классицизма периода его расцвета. Служил в Придворном ведомстве: «каменных дел мастер» начинал работать под руководством Джакомо Кваренги на возведении построек по его проектам. Связь с Эстонией: работал → Ревель (Таллинн) |

|

Андрей

Иванович ШТАКЕНШНЕЙДЕР (Heinrich

Gustav Clemens Stackenschneider;

Andrei Ivanovich) – русский архитектор и рисовальщик (АХ; 1815—1821), действит. статский советник (1858); академик архитектуры (1834), профессор 2-й степени (1844) Императорской Академии художеств; архитектор Двора Е.И.В. (1848). Яркий и плодовитый виртуоз архитектуры ранней эклектики. Один из основоположников романтического историзма в русском зодчестве середины XIX века. Связь с Эстонией: работал → Харьюмаа |

|

ФЕЛЬТЕН

Юрий Матвеевич; Георг

Фридрих Фельтен (Фелтен) / Фельдтен (Georg

Friedrich Velten (Veldten); Jury Matvejevitš Felten; Yury von Felten) – русский архитектор (1760), педагог; главный архитектор Канцелярии от строений; в Петербургской Академии художеств: преподаватель (1768), академик АХ (1772), профессор архитектурного класса (1775), директор АХ (1789—1794). Представитель раннего классицизма. Связь с Эстонией: имение (перестройка), жил → Ляэне-Вирумаа |