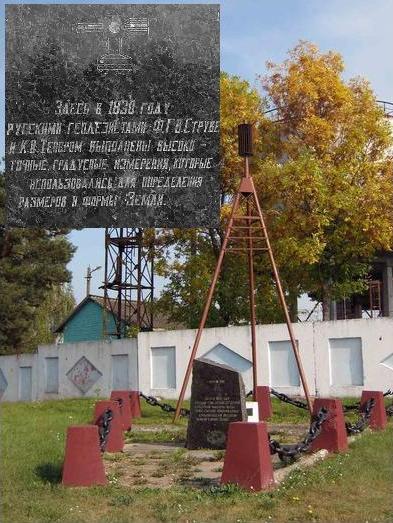

МЕМОРИАЛ«Дуга Струве», созданная геодезистом К. Теннером, – Всемирное наследие ЮНЕСКО

В 1816—1855 гг. было выполнено Русско-Скандинавское градусное измерение – колоссальное по размерам (охват – 1/14 часть окружности планеты) и наиболее точное астрономо – геодезическое измерение фигуры Земли.

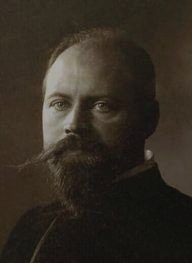

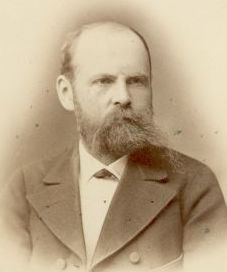

Академик Василий Яковлевич Струве/Friedrich Georg Wilhelm Struve, основатель Пулковской обсерватории, и военный геодезист Карл Иванович Теннер, генерал от инфантерии (1856), были авторами идеи и создателями уникального геодезического инструмента, с помощью которого они с превосходным результатом произвели измерение дуги земного меридиана в 25° 20'08" по широте, между пунктами Фугленес (мыс на севере Норвегии) и Старо-Некра-совка (близ Измаила, Украина).

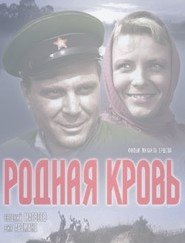

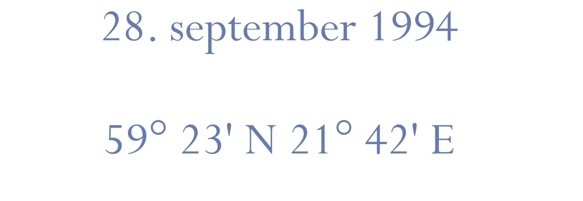

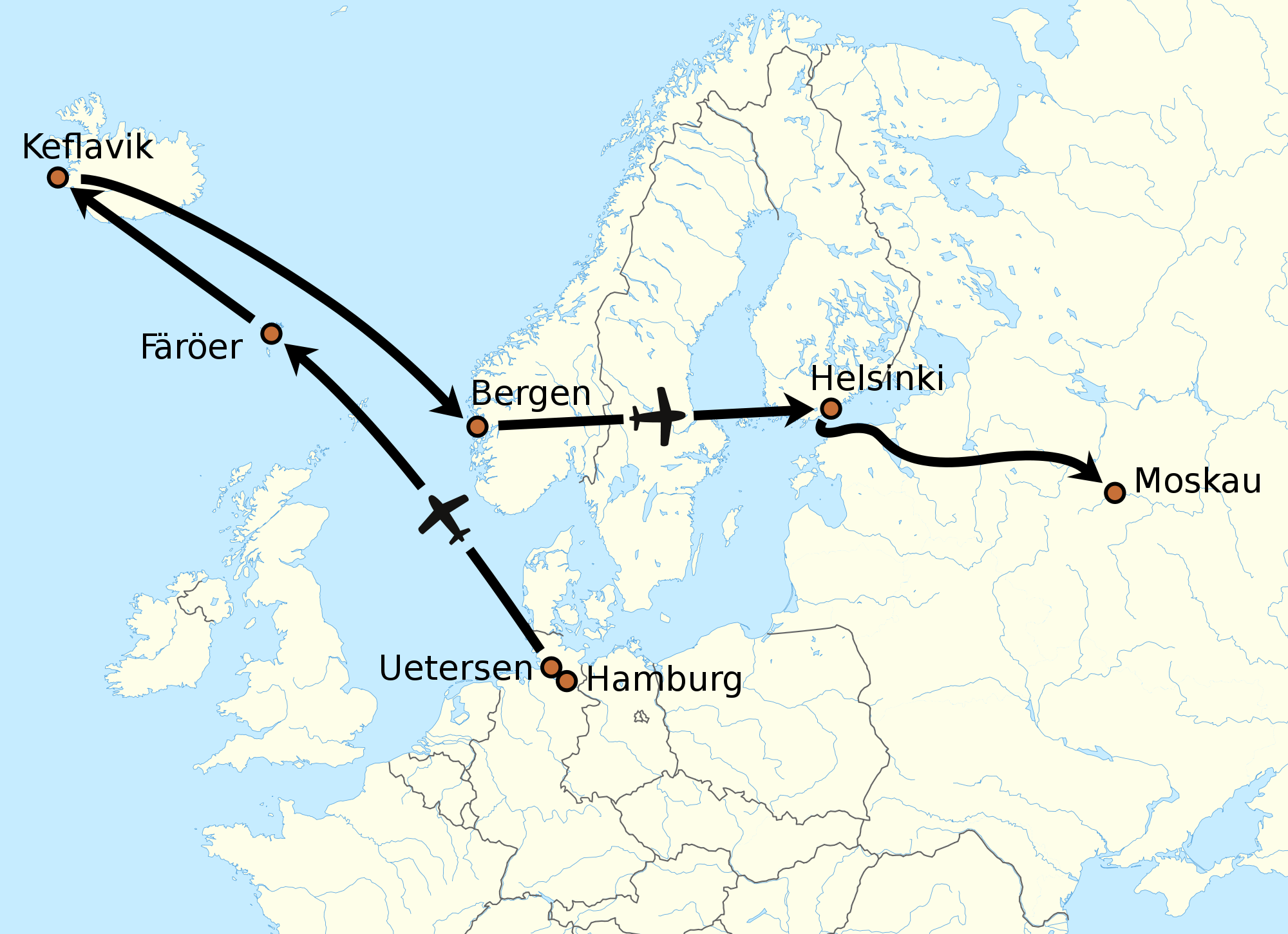

Меридианная (геодезическая) дуга, выложенная между 22º30' и 30º восточной долготы, протянулась с севера на юг на 2820 км и собой представляла триангуляционную «цепь» из 258 первоклассных геодезических «треугольников» (полигонов), примыкавших один к другому, основанных на 10 базисах и 13 высокоточных астрономических пунктах – обсерваторий. В вершинах этих «треугольников» располагались 265 опорных пунктов.

200 лет назад полковник Карл Теннер/Carl Friedrich Tenner (род. в имении Ампфер/Ampfer (Auvere mõis); Ида-Вирумаа), пионер тригонометрической съёмки в России (1809), начал триангуля-ционные работы по градусному измерению наибольшей и труд-нейшей южной части Русской дуги – в западных губерниях империи, его воинская команда выставила первые сигналы под меридианом обсерватории в Вильна (Вильнюс). От Западной Двины военные геодезисты довели триангуляции до болот Припяти (Литовская дуга; 1817—1827); разворачивали пос-тепенно триангуляционную сеть на юг, через Волынию и Подольский край, пройдя по Бессарабской области – от верхнего Днестра до устья Дуная – к Черноморскому побережью, на южные рубежи Российской империи. К 1850 году под руководством К.И. Теннера была измерена длинная дуга в 11°10' (55%).

Почти 40 лет В.Я. Струве посвятил определению вероятных размеров земного эллипсоида вращения, исходя из градусных измерений (впервые в истории России) – выбрав начальным координатным пунктом "DORPAT" центр башни Дерптской обсерватории (Tartu tähetorn), выполнил астрономи-ческие определения и базисные измерения северной части Русской дуги протяжённостью в 9° 38' (включая Балтийскую дугу в 3° 35'; 1821—1827), которая повторяла линию Тартуского меридиана (Tartu Meridian – 26° 43′ в.д.). Скандинавская дуга была измерена Н.Х. Зеландером (швед.) – 3° 04' и Х. Ганстеном (норв.) – 1° 46'.

Измеренные в градусах длинные и короткие меридианные дуги, соединённые в единую линию по широте – между 45° 20′ с.ш. и 70° 40′ с.ш. – образовали Русско-Скандинавскую дугу, вошедшую в историю картографии как «Дуга Струве», но иногда, учитывая заслуги генерала К.И. Теннера, используется название «Дуга Струве-Теннера» (Struve-Tenner Meridian Arc).

В исторических конечных пунктах – г. Хаммерфест (Норвегия) и с. Старая Некрасовка (Украина) – сохранились величественные монументы во славу творцов Русско-Скандинавской дуги меридиана, установленные по инициативе В.Я. Струве (1857).

Геодезическая дуга Струве – Struve Geodetic Arc внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (the World Heritage List) как объект культуры «выдающейся универсальной ценности» (решение № 1187, UNESCO World Heritage Centre; 15 июля 2005 года, Дурбан, ЮАР).

34 триангуляционных пункта – в Норвегии (4), Швеции (4), Финлян-дии (6) , России (2), Эстонии (3), Латвии (2), Литвы (3), Беларуси (5), Молдове (1) и на Украине (4) – охраняются и имеют памятные знаки.

В ходе градусного измерения Русско-Скандинавской дуги экспедиция К.И. Теннера заложила на территории современной Белорусии 31 триангуляционный пункт; многие из них в Список (UNESCO WHL) не попали.

Таковым оказался и пункт (тригонометрическая точка) «Ивацевичи» (52° 43'28" с.ш.; 25° 19'15" в.д.) на севере Брестской области. Здесь стоит памятник Ф.Г.В. Струве и К.И. Теннеру, переживший эпохальные геополи-тические катаклизмы XIX—XX вв.

Надёжные триангуляции генерала К.И. Теннера были задействованы в обширном градусном измерении дуги параллели 52° северной широты – от Ирландии (остров Валентия) через Уэльс и Гринвич (обсерватория) до Урала. Проект (the first major transcontinental European East-West geodetic framework) был разработан академиком О.В. Струве и учёными Германии, Англии и Бельгии. Измерение Трансъевропейской дуги по 52-й параллели (1827—1872) стало тем зерном, из которого выросла Международная Ассоциация Геодезии (IAG; 1862).

Нарва-Йыэсуу чтит память о хореографе-новаторе ХХ века.

31 июля 2015 года в Нарва-Йыэсуу (Ида-Вирумаа) состоялось открытие первой мемориальной доски Леониду Вениаминовичу Якобсону. Гениальный хореограф и выдающийся балетмейстер-новатор в течение 16 лет (1958—1974) жил в летнее время в курортном городке Усть-Нарва (ныне – Narva-Jõesuu). Его дача находилась на улице Олеви, д. 7, неподалёку – уже Дом-музей (Olevi tn. 26), в котором каждый год (30 лет) проводил свой отпуск Евгений Александрович Мравинский, крупнейший мастер дирижёрского искусства XX века. Оба яркие и самобытные, они прославили Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова.

Продолжатель идей М.М. Фокина, Л. Якобсон за свой полувековой путь в искусстве поставил более 30 балетов и 200 миниатюр, став новатором балетного театра и создателем новой эстетики, навсегда изменившим балетное искусство.

Балет «Спартак» (1956) и сегодня восхищает своей духовной красотой и художественной силой.

Поставленные в уникальном авторском театре «Хореографи-ческие миниатюры» 23 балета-миниатюры («Роденовский цикл», «Вестрис», «Птица и охотник», «Полёт Тальони», «Блестящий дивертисмент», «Прогулка» и др.) – подлинные шедевры Л. Якобсона, пророка современного танца.

Вдохновителями этого знамена-тельного для хореографической культуры события стали мэр города Ираида Чубенко, директор краеведческого музея Любовь Никкарь и Ирина Селецкая, руководитель танцевального ансамбля "Kullerkupp"; помогли местные меценаты.

В его подготовке приняли живое участие усть-наровские дачники – солисты балета Кировского (Мариинского) театра О. Соколов, Э.В. Минченок-Брегвадзе и А.Б. Брегвадзе.

Сын премьера – Бориса Брегвадзе, кумира 1950—1960-х гг., исполнителя жанровой зарисовки «Венский вальс» (1954) и миниатюры «Полётный вальс» (1960) – провёл церемонию открытия памятной доски на доме (Olevi tn. 7; собст. М. Шилкина).

Из Санкт-Петербурга добрые приветствия прислали Мариинский театр и Академия Русского балета им. А.Я Вагановой, выдающийся балетмейстер Борис Эйфман и народная артистка РСФСР А.Е. Осипенко, из Израиля – Якобсон И.Д. (вдова).

Памятники подвигу

экипажа ИЛ-2 в Вайвара

На шоссе Таллинн–Нарва (192-й км), в 100 метрах от указателя "Hundinurga", установлен кенотаф – камень с табличкой в память о подвиге экипажа штурмовика ИЛ-2.

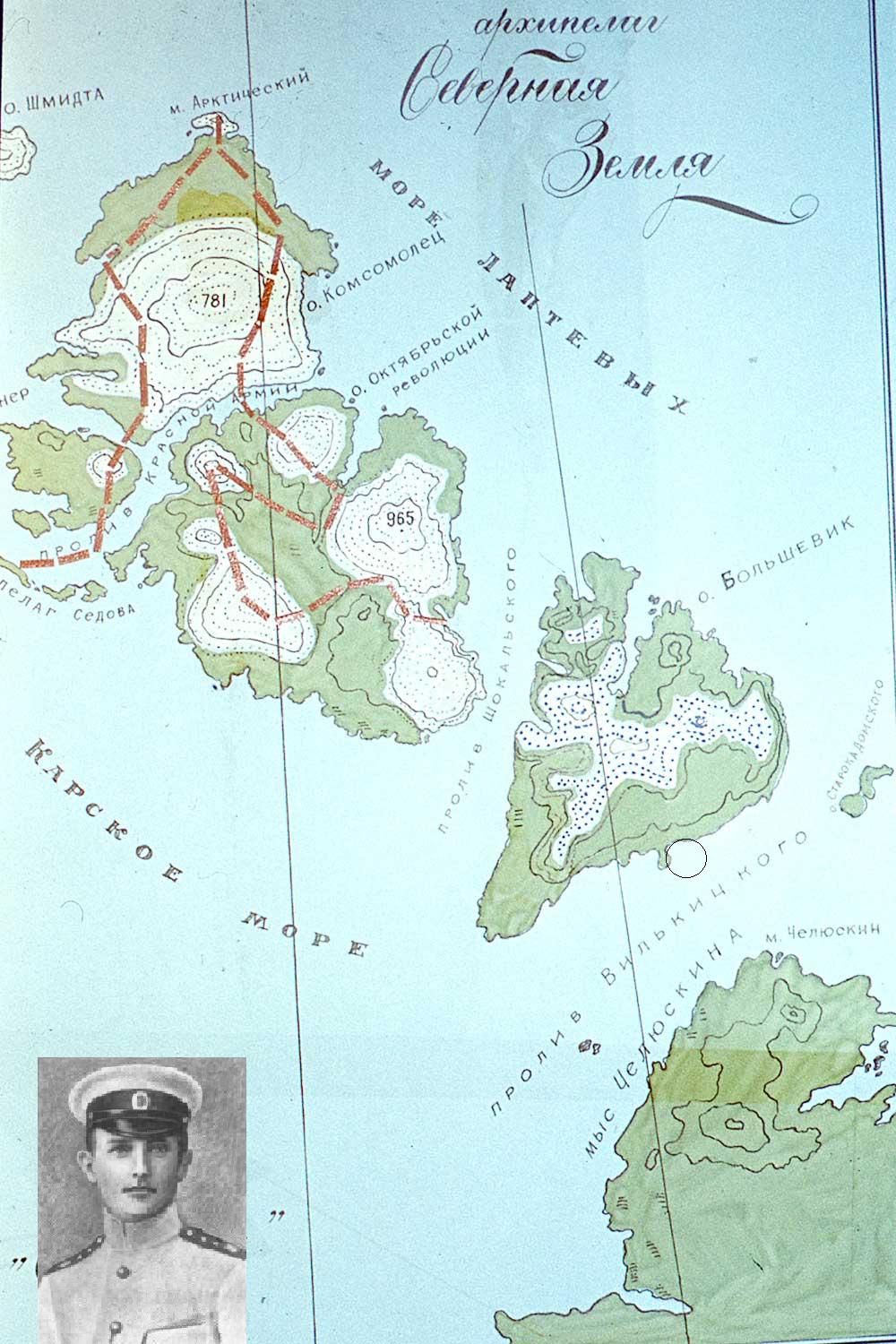

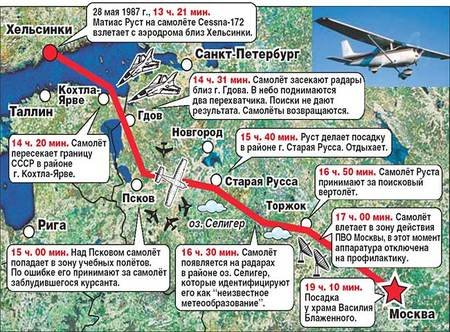

18 марта 1944 года, выполняя разведку оборонительных позиций частей вермахта на Синимяэских высотах (Vaivara Sinimäed) – в районе д. Кирикукюла (Kirikuküla; вол. Вайвара) и д. Яамакюла (Jaamaküla; Illuka vald), младший лейтенант Исмаилбек Таранчиев

обнаружил скопление военной техники противника к югу от Ластеколонии/Lastekoloonia mägi (ныне Lastekodumägi, Pargimägi – Парковая гора) и атаковал на штурмовике ИЛ-2, который фашисты подбили из зенитки МЗА.

21-летний советский лётчик напра-вил объятую пламенем машину на колонну танков у деревни Хундинурга (Hundinurga küla).

Во время тарана вместе с коман-диром погиб бортовой стрелок-радист Алексей Ткачёв, отказав-шийся выполнить приказ покинуть самолёт.

Младшему лейтенанту Исмаилбеку Таранчиеву из Киргизской ССР было присвоено звание Героя Советского Союза в мае 1991 года, посмертно.

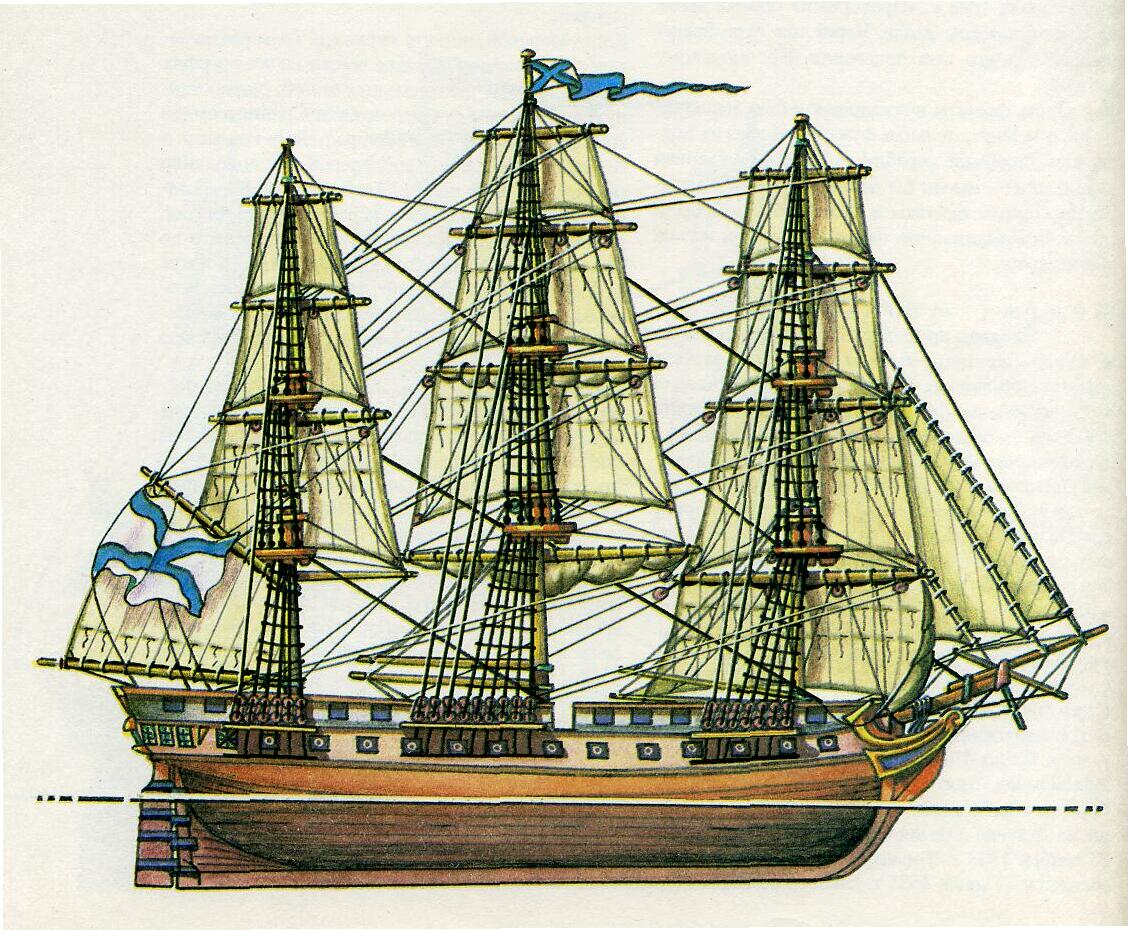

Для увековечения памяти интерна-ционального экипажа Ил-2 («Летающий Танк» Ильюшина; 1942—1945) на российской авиабазе Кант в Кыргызстане имя «Исмаилбек Таранчиев» носит штурмовик Су-25 СМ (13.12.2017).

На родине лётчика-героя, в посёлке Беш-Кунгей (Чуйская область, Киргизия), именем И. Таранчиева названы улица и школа, около которой 4 мая 2015 года после реставрации был открыт памятник–самолёт «Миг-21», на постаменте установлены мраморные доски в честь земляка и его боевого товарища, уроженца деревни Шуклино на Смоленщине.

21 августа 2017 года, по инициативе киргизских поисковиков «Наша Победа–Биздин Жениш», в деревне Капыревщина (Ярцевский район) на мемориале братского захоронения воинов Великой Отечественной (1941—1945) состоялось открытие памятной плиты с описанием подвига лётчика-штурмовика И. Таранчиева и воздушного стрелка, младшего сержанта Алексея Ивановича Ткачёва.

Торжественная церемония, с участием губернатора Смоленской области и дипломатов из России и Республики Кыргызстан, заверши-лась закладкой Парка Дружбы – 10 саженцев тянь-шаньских елей привезли родственники Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Символ горного Кыргызстана тянь-шаньская ель – подвид Ели Шренка (Picea schrenkiana), эндемик Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау; по своей долговечности, стройности, высоте и величавости сравнима с американской секвойей.

Естествоиспытатель и этнограф Александр Иванович фон Шренк / Alexander Gustav von Schrenck (жил в имении Хейлигензее (Pühajärve mõis), Валгамаа; похор. в Ыйсу/Õisu mõis, Вильяндимаа) – первый учёный, всесторонне изучивший голубую тянь-шаньскую ель-красавицу во время экспедиции Петербургского ботанического сада в Джунгарию и Киргизские степи (1840—1843); в 1841 году исследовал Тарбагатай и высшую точку хребта Кунгей – г. Чоктал.

IDA-VIRUMAA

IDA-VIRUMAA

Часть уникальных работ (его наследие: 20–25) из собраний знаменитых музеев мира и частных коллекций будет продемонстрирована в Национальной галерее искусства (Вашингтон; февраль–май) и в Художественном музее "KUMU" (Таллинн; июнь–сентябрь).

Часть уникальных работ (его наследие: 20–25) из собраний знаменитых музеев мира и частных коллекций будет продемонстрирована в Национальной галерее искусства (Вашингтон; февраль–май) и в Художественном музее "KUMU" (Таллинн; июнь–сентябрь).

В 2013 году изданы 1-я и 2-ая книги «Керберы. Фамильный код.

В 2013 году изданы 1-я и 2-ая книги «Керберы. Фамильный код.